楽田城跡

ページ番号1011685 更新日 令和7年6月12日 印刷

楽田城跡(がくでんじょうあと)

楽田城の概要

楽田城が建てられた正確な時期はわかっていませんが、少なくとも永正(えいしょう)14年(1517)には存在していたようです。

天正(てんしょう)12年(1584)の小牧・長久手の戦いでは、小牧山城を本陣(総大将の陣地)とした徳川家康・織田信雄軍に対抗して、羽柴秀吉軍は楽田城を改修し、本陣として使いました。

江戸時代の記録によれば、楽田城の中心部は南北が54間(約98メートル)、東西が40間(約73メートル)で、周りは二重の堀と土塁で囲まれていました。堀の幅は最大22間(約40メートル)、土塁の高さは最高で4間(約7.2メートル)ありました。

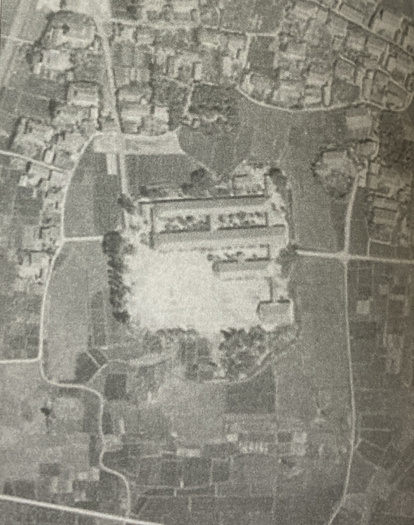

城の中心部は現在、楽田小学校の敷地となっています。周囲は住宅地になっていますが、1960年代までは堀の形に沿って水田が広がっていました。小学校の周りを囲んでいる曲がりくねった道は、かつての堀の形をあらわすもので、楽田城の大きさが感じられます。

楽田城はいつ建てられたのか?

江戸時代の記録では、「永正年間(1504~1521)に織田弾正左衛門久長が築城した」と伝えられています。しかし、応仁2年(1468)を史料上の終見とする織田久長が、永正年間まで長生きして、楽田城を建てたと考えることは困難です。

「楽田城」の存在を確かめられる史料として、永正14年(1517)に、前野(現在の一宮市)の百姓が妙興寺に提出した請文(誓約書)があります。請文には、「楽田殿上使の御前にて此の如く申し定め候」(楽田殿が遣わした使者の御前でこのように申し定めた)とあり、楽田に行政機構が存在しており、妙興寺のある中島郡(現在の一宮市)にまで勢力を及ぼしていることがわかります。そのため、この時期には楽田城がすでに築かれて存在していたと考えられます。

この「楽田殿」とは、岩倉城(現在の岩倉市)を拠点とした尾張国守護代の織田寛広(とおひろ)の弟である、織田広遠(ひろとお)か、その息子の広高(ひろたか)であると比定されています。

小牧・長久手の戦いと楽田城

天正12年(1584)3月から10月にかけて、織田信雄(おだのぶかつ)・徳川家康の連合軍と、羽柴秀吉軍が、尾張・伊勢(現在の愛知県・三重県)で合戦を行いました。のちに「小牧・長久手の戦い」と呼ばれるこの合戦では、楽田城をはじめとする犬山市内がその舞台となりました。

天正12年3月下旬に、小牧山城(現在の小牧市)に本陣を構えた織田・徳川軍に対抗して、秀吉軍は小牧山城から約5キロメートルの距離にある楽田城を改修し、本陣としました。その後、二重堀・田中・小松寺山・岩崎山(以上、現在の小牧市)・内久保山・青塚・羽黒(以上、現在の犬山市)・小口(現在の大口町)などに砦を築き、10万ともいわれる軍勢を配置しました。

4月8日から9日にかけての、秀吉軍による「三河中入」作戦が失敗すると、4月末には秀吉本人は楽田の本陣から岐阜に撤退し、その後は堀秀政(ほりひでまさ)が楽田城を守りました。

11月に信雄・家康と秀吉の間で講和が結ばれると、その条件として、犬山城と河田城(現在の一宮市)を除く城は破却することとなり、楽田城も破却されました。本陣である楽田城に置かれていた諸道具や兵糧は犬山に引き取られました。

「楽田城」のかたち

江戸時代の記録によれば、楽田城の中心部は楽田城の中心部は南北が54間(約98メートル)、東西が40間(約73メートル)で、周りは土塁と二重の堀で囲まれていました。土塁の高さは南が3間(約5.4メートル)、北・東・西が4間(約7.2メートル)、堀の幅は南が22間(約40メートル)、東が11間(約20メートル)、北が22間(約36メートル)、西が16間(約29メートル)あったといわれています。

また、享保18年(1734)に書かれた『遺老物語』の巻8「永禄以来出来初」には、「天守の起は永禄元年春の事なり」として、楽田城が急襲を受けた永禄元年(1558)の様子が書かれています。この時、城主の父が「殿守」と名を変えて城中に高さ2間(約3.6m)余の垣を築き、その上に五間七間の矢倉を作り、中央に矢を立て並べた八畳敷の2階座敷を設けたとされています。この「殿守」が実在したものかどうかは不明ですが、昭和50年代に校庭が拡幅するまで、楽田小学校の敷地の南東隅には高さ3.8メートルの土壇がありました。

今にのこる「楽田城」

楽田城は、前述のとおり、小牧・長久手の戦いの終結に際して破却されました。江戸時代には、中心部を除く一帯は田や畑となっていたようです。

昭和36年(1961)に国土地理院によって撮影された航空写真を見ると、城の中心部は小学校の敷地となっています。その周囲をみると、堀の形に沿って水田が広がっていることがわかります。

現在では宅地化が進み、一見すると城の痕跡は残っていないように思えます。しかし、小学校の周辺を囲んでいる曲がりくねった道は、かつての堀の形を表しています。また、城の周囲には「小城跡」や「裏門跡」、「南門跡」などの昔の地名を伝える石碑が建てられており、それらをめぐることで、かつての楽田城の規模を想像することができます。

楽田城跡看板(令和7年3月設置)

参考文献

本ページは以下の文献を参考に作成しました。

・『犬山市史 史料編3(考古・古代・中世)』(犬山市教育委員会 1983年)

・『犬山市史 通史編上(原始古代・中世・近世)』(犬山市教育委員会 1997年)

・『愛知県史 通史編3(中世2・織豊)』(愛知県 2018年)

・『楽田小学校110年史』(楽田小学校創立100年記念事業実行委員会 1982年)

・『楽田歴史文化だより(創刊号より第20号まで)』(楽田地区コミュニティ推進協議会歴史文化部会 2024年)※市立図書館への配架なし

・『家康VS秀吉 小牧・長久手の戦いの城跡を歩く』(内貴健太著 風媒社 2023年)

このページに関するお問い合わせ

教育部 歴史まちづくり課

電話:0568-44-0354 犬山市役所 本庁舎3階